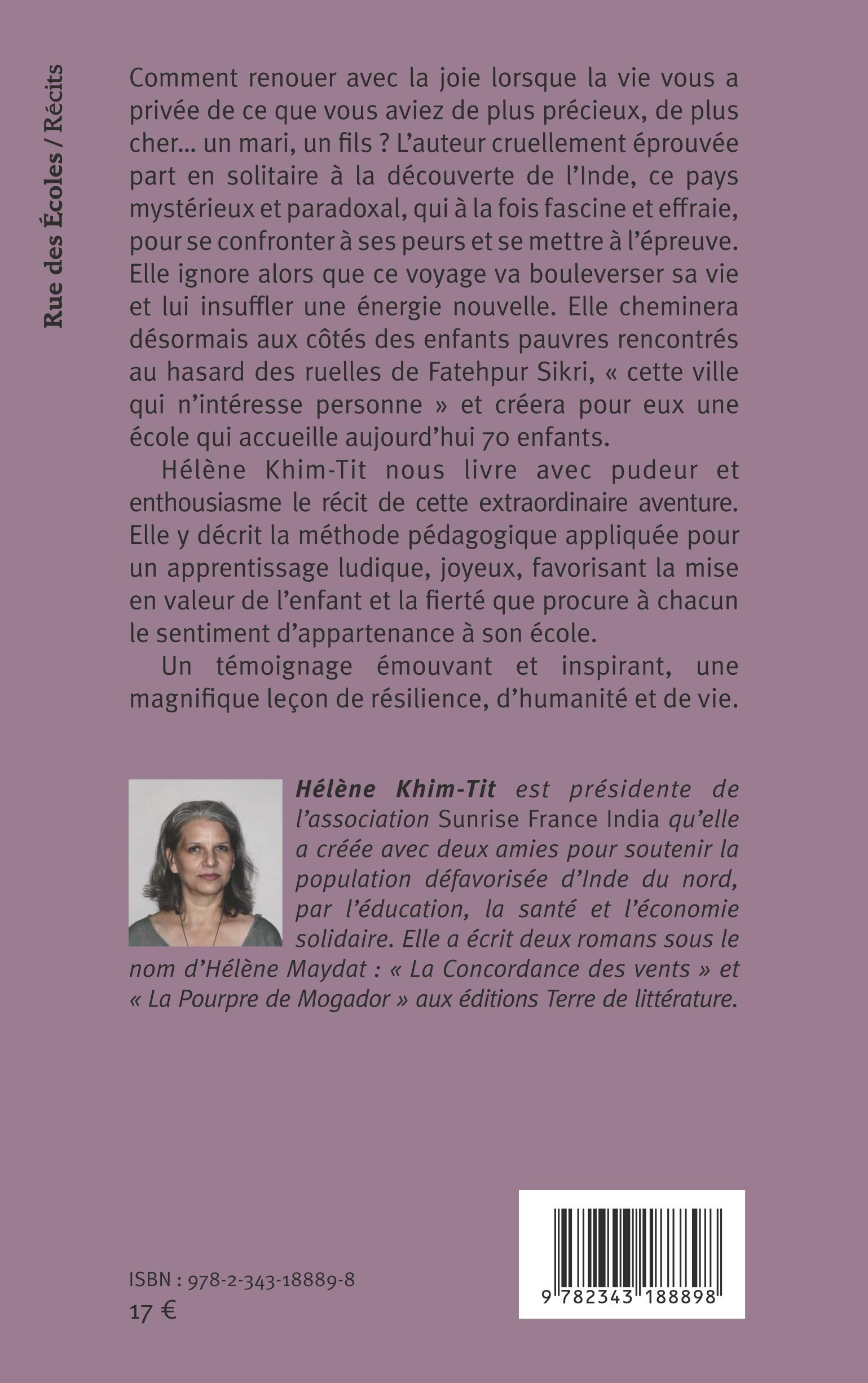

Namasté Hélène Khim-Tit, je vous remercie pour cet échange, qui se compose de réflexions et de questions. J’ai lu votre livre avec intérêt. Je trouve tout d’abord que la première partie de la quatrième de couverture ne donne pas une image fidèle du livre. En effet, il sous-tend un récit de voyage d’une femme meurtrie. Or, le voyage avant Fatehpur Sikri est évoqué sur trois chapitres et vous vous êtes montrée très pudique sur votre passé….

Comme c’est souvent le cas, ce n’est pas moi qui ai rédigé le texte en quatrième de couverture. Il correspond à la vision que le rédacteur a de mon récit. Je le dis dans le livre : le deuil stigmatise et je ne peux empêcher que l’on m’associe aux épreuves que j’ai connues – le décès de mon mari et de mon fils – Elles sont constitutives de la personne que je suis aujourd’hui, même si agir est pour moi le meilleur moyen de tenir la souffrance à distance.

J’ai apprécié que vous ne centriez pas le livre sur vous, ainsi vous avez évité l’écueil de l’Occidentale qui crée une école là-bas, écueil dont vous aviez conscience. En revanche, j’aurais aimé en savoir plus sur vous, je reste sur ma faim. Suis-je un lecteur trop curieux ?^^

J’ai pourtant le sentiment d’en avoir dit beaucoup sur moi ^^ L’objet du livre est la création de l’école et l’aventure collective qu’ont engendrées les rencontres que j’ai faites lors de mon premier voyage en Inde.

Votre récit est court, parfois succinct. J’aurais aimé en savoir plus sur la création de l’école, ça aurait été une mine d’informations. Pourquoi ne pas avoir donné ici aussi plus de détails, notamment avec humour ?

J’ai toujours la crainte de donner trop de détails… J’ai écrit deux romans, eux aussi très courts ! J’aime laisser le lecteur libre de poursuivre sa lecture au gré des images que celle-ci suscite. Un de mes livres préférés est « Le Fusil de chasse » de Yasushi Inoué. Sans doute le roman le plus court qui soit. Je conçois néanmoins que le manque de détails puisse être frustrant dans un récit. Je veillerai à ce que le prochain soit plus descriptif…

Quant à l’absence d’humour, c’est lié à l’état d’esprit dans lequel j’étais pendant que j’écrivais le livre. A cette période, nous nous battions avec le propriétaire pour ne pas perdre les locaux pour la deuxième fois… Il avait détruit le bâtiment qu’il nous avait permis de réhabiliter, nous le savions capable de nous expulser sans préavis de ce nouveau lieu qu’il nous louait. Ses menaces étaient quotidiennes parce que des personnes lui laissaient entendre qu’elles pourraient lui payer un meilleur loyer…

Là où vous vous attardez plus et avec succès, c’est sur la méthode pédagogique de l’école. Pouvez-vous la résumer s’il vous plaît ?

Elle est basée sur l’accompagnement individuel dans la joie. Nous bannissons les punitions, qui empêchent les élèves de s’épanouir. L’apprentissage doit être un plaisir, pas un stress. C’est pour cela que même en primaire les enseignants fonctionnent comme les professeurs du secondaire. Ils dispensent leurs matières préférées et cela fonctionne de façon très harmonieuse. Dans une matinée les élèves ont au moins trois professeurs différents. Cela évite la monotonie qui engendre le manque d’attention. Les enfants ont grandi dans la rue et il leur est très difficile de se concentrer. Nous souhaitons qu’ils puissent révéler leur plus haut potentiel en développant la confiance en eux et l’autonomie. Qu’ils deviennent tous des citoyens prenant leur place dans la société. Notre méthode fonctionne très bien puisqu’en juin 2020 les plus grands ont tous été reçus à l’examen national de niveau 10 (l’équivalent de notre Brevet). En seulement cinq ans ils ont couvert les neuf années du cursus classique, allant du CP à la 3e.

Vous présentez des réflexions fort intéressantes, comme notre « société qui sait créer des besoins, mais ne donne pas les moyens de les assouvir ». Est-ce que vous ne seriez pas tentée d’écrire un essai ?

Oui, si j’avais le temps et le souffle nécessaire… Ce genre demande de savoir argumenter, démontrer, persuader. Ce que j’aime, c’est susciter une réflexion. Au lecteur de la prolonger.

Vous m’avez donné l’image d’une femme bienveillante, tolérante, féministe, moderne, généreuse. Toutefois, j’ai senti que le type de colère qui pouvait se retrouver chez vous était une « sainte » colère, une colère sociétale, contre les injustices. Je me trompe ?

Non, pas du tout ^^ Et j’aime le terme de colère sociétale. Mes actions sont ma façon de m’insurger contre le déterminisme social. L’école est née en grande partie de cette phrase que j’ai entendue : « Ces enfants sont pauvres et ils seront toujours pauvres ». Pour moi la pauvreté n’est pas une fatalité. Aider les élèves à être les acteurs économiques de demain est tout l’enjeu de notre méthode pédagogique.

Revenos sur l’épisode où vous vous agacez parce qu’un enfant veut vous toucher les pieds. Or, ce n’est pas un signe de soumission. Les hindous croient que les qualités descendent de la tête aux pieds. J’ai touché les pieds de plusieurs Indiens (du directeur à l’aide-soignant), les enfants me le faisaient de temps et ma mère y a eu droit, en tant que mère âgée…

C’est le genre de maladresse que l’on peut commettre lorsqu’on ne connaît pas bien une culture. Et pourtant je suis toujours attentive à ne pas heurter les gens que je rencontre. J’ai eu cette réaction épidermique en réponse à la fatuité du directeur qui me recevait dans son école. Les enfants ont d’abord touché ses pieds (j’ai même cru qu’ils voulaient les embrasser) et il a eu un air satisfait qui m’a profondément choquée. J’y ai vu l’arrogance d’un Européen fier d’être vénéré. Je trouve que, très souvent, les Indiens manifestent trop d’admiration à l’égard des Occidentaux…

En tant qu’auteur, j’adorerais que l’on me pose des questions sur le style, alors parlons-en, si vous le permettez. Vous avez écrit un récit, au passé composé, pourquoi ce choix plutôt que le présent ou le passé simple ?

Ce temps s’est imposé de lui-même pour relater des événements passés, mais le récit est entrecoupé de réflexions pour lesquelles j’emploie le présent. Pour vous répondre de façon plus complète, le passé composé m’est venu plus spontanément que le passé simple avec lequel je ne suis pas à l’aise pour une narration longue.

Il n’y a pas de dialogues, peu de descriptions, j’ai eu l’impression que vous aviez écrit une quinzaine de lettres, sans vous référer à un destinataire précis. Pourquoi ce choix ? Comment avez-vous travaillé ? Qu’est-ce qui a motivé le découpage des chapitres ?

Je ne voulais plus écrire pour me consacrer à nos actions dans le cadre de l’association. Mais on m’a sollicitée et mon livre est une réponse aux différentes questions que l’on me posait lors de rencontres ou de conférences. À côté de la dimension chronologique, de la genèse du projet à sa réalisation, mon récit est entrecoupé de réflexions suscitées par les événements que je décris. Une réflexion en a amené une autre et j’ai voulu consacrer à certaines un chapitre entier. L’idée que les chapitres puissent être considérés comme des lettres me plaît bien.

Vous êtes présidente de l’association Sunrise France India qui s’occupe de l’école et qui mène aussi un atelier d’artisanat et une structure médicale itinérante. Comment pouvons-nous aider cette association ?

L’atelier d’artisanat et la structure médicale sont les deux autres volets de notre programme de lutte contre la pauvreté. Or faute d’espace suffisant ils ne peuvent fonctionner correctement pour le moment. Pour pérenniser nos actions, nous avons besoin d’acquérir un terrain sur lequel nous pourrons construire 5 classes, un atelier et une infirmerie. Nous avons une option sur un bâtiment à réhabiliter en centre-ville. Nous avons besoin d’un soutien financier. Le nom des donateurs figurera sur les murs de l’école.Il est aussi possible de parrainer une scolarité (25 € par mois – soit 8,50 € après déduction fiscale) pour accompagner les enfants sur le long terme, jusque dans leurs études universitaires ou l’apprentissage d’un métier.

Merci Hélène Khim-Tit pour cette interview.

Vous pouvez commandez le livre ici :